An einem Samstagvormittag kam meine Mutter vom Markt zurück, wo sie immer die Einkäufe für die Woche erledigt. Ich spielte im Garten Murmeln mit Freunden aus dem Viertel, war aber nicht recht bei der Sache, denn ich trug einen großen Kummer mit mir herum, seit mein Vater es abgelehnt hatte, eine Violine zu kaufen. Das war die Voraussetzung dafür, dass ich den Unterricht bei Monsieur Benjamin fortsetzen konnte. Ich hatte all meine Glaskugeln verloren, aber stolz, wie ich bin, wollte ich, in der Hoffnung, sie zurückzugewinnen, die Partie fortsetzen. Mir fielen die Kugeln wieder ein, die meine Mutter mir in der Woche zuvor abgenommen hatte, weil ich meine Hausaufgaben in Mathematik vernachlässigte, dem einzigen Fach, in dem ich ernstliche Schwächen habe. Ich wusste, wo sie sie versteckt hatte: in einem Einmachglas in ihrem Kleiderschrank. Da sie annahm, ich sei im Garten, schlich ich mich ins Haus, während sie in der Küche beschäftigt war. Ich trat in ihr Schlafzimmer, das nicht abgeschlossen war, ging zu dem Schrank, dessen beide Türen offenstanden, und erblickte das Glas zwischen den Handtaschen meiner Mutter und den zahlreichen Produkten, mit denen sie sich hübsch macht, wenn mein Vater zu Besuch kommt. Ich hatte jedoch nicht die Zeit, meine Murmeln wieder an mich zu nehmen, denn ich hörte Schritte und sah, wie sich die Türklinke bewegte. Um nicht entdeckt zu werden, blieb mir nichts anderes übrig, als mich hinter den Kleidern zu verstecken. Ich bin mit meinen vierzehn Jahren nicht kräftig gebaut, was meine Klassenkameraden gelegentlich ausnutzen, um sich beim Sport durchzusetzen. Ich betete zu Gott, meine Mutter möge nicht zum Schrank kommen, denn ich hätte nur schwer erklären können, was ich inmitten der Rüschen, Volants und Spitzen zu suchen hatte. Sie blieb jedoch vor dem Bett stehen, hob die Hände zum Himmel und brach vor meinen Augen in Tränen aus: »Jesus! Ich hätte ihn nicht zu diesem Geigenunterricht anmelden dürfen. Ich kann ihm keine Violine kaufen. Das ist zwar an sich nicht unbezahlbar, für mich aber schon. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Jesus. Ich liebe meinen Adrien doch so. Ich kann mir gut vorstellen, dass er eines Tages Konzerte gibt wie Monsieur Benjamin.« Meine Mutter schluchzte, und sie schluchzte meinetwegen.

Ich bin nicht oft krank. In der Schule habe ich gute Noten, und abgesehen von gelegentlichen Nachlässigkeiten bei den Hausaufgaben in Mathematik hat sie keinen Grund, sich meinetwegen Sorgen zu machen. Ich hatte nicht den Mut, hinter ihren Kleidern hervorzukommen und ihr zu sagen: »Mama, weine nicht. Es ist doch nur eine Violine. Irgendwann mache ich mit dem Unterricht weiter.« Zugleich war ich niedergeschlagen. Ich fühlte, wie der Boden des Schranks unter meinen Füßen schwankte. Nein! Es ist nicht möglich, dass ich nicht weiter Geige lerne. Ich hatte geglaubt, meine Mutter würde für meinen gleichgültigen Vater einspringen. Er hatte sich eines Abends darüber lustig gemacht, dass ich dieses Instrument so liebte, in einem Land, so behauptete er, in dem es für Künstler keinen Platz gibt. Jedenfalls seien sie größtenteils mittellos, verkommen, Alkoholiker, drogensüchtig oder, ihm zufolge noch schlimmer, masisi1schwul.

Meine Mutter, die von morgens bis abends an ihrer Nähmaschine sitzt, kommt kaum über die Runden. Mein Vater, einfacher Gymnasiallehrer für Geschichte, unterstützt sie kaum. Meine Mutter hat sich bereits bei einer Freundin aus dem Viertel darüber beklagt, dass mein Vater zwei weitere Frauen unterhalten muss. Sie wischte sich die Tränen ab. Ich sah, dass sie nur schwer Luft bekam, als ob wieder einer der Asthmaanfälle drohte, die eigentlich verschwunden waren, seit Tante Gisèle eigens aus Surinam zurückgekehrt war, um ihr Tees aus Kräutern und Wurzeln zuzubereiten. »Wie soll ich Adrien beibringen, dass er seinen Geigenunterricht unterbrechen muss, wo Monsieur Benjamin mir doch gestanden hat, dass er der beste Schüler im Kurs ist?« Sie hob erneut die Hände zum Himmel. »Jesus! Dir vertraue ich meinen Kummer und meinen Schmerz an. Dein Wille geschehe!« Nachdem meine Mutter aus dem Zimmer gegangen war, verharrte ich einige Minuten versteinert hinter den Kleidern mit dem Duft ihres Körpers und ihrer zahlreichen Parfums.

Es gibt nichts Unerträglicheres, als seine Mutter weinen und klagen zu sehen, wenn sie sich allein wähnt, ohne Zeugen außer Gott oder den Geschöpfen der unsichtbaren Welten. Man verspürt dann stärkeren Schmerz, ist man doch gezwungen, sie mit ihren Qualen, gegen die man nichts vermag, allein zu lassen. Man darf seine Gegenwart nicht verraten, um sie irgendwie zu trösten, denn man ist in ihren intimen Bereich eingedrungen.

Ich hatte meine Glaskugeln vergessen. Meine Kameraden draußen wurden sicher ungeduldig. In diesem Moment beschloss ich, selbst das Geld für meine Geige aufzutreiben.

Aus:

Gary Victor: Eine Violine für Adrien (Le violon d’Adrien). Aus dem Französischen übersetzt von Peter Trier, Trier, Litradukt, 2024.

Gary Victor, geboren 1958 in Port-au-Prince, studierter Agronom, gehört zu den populärsten haitianischen Gegenwartsautoren. Im deutschsprachigen Raum wurde er vor allem durch seine Kriminalromane um Inspektor Dieuswalwe Azémar (Schweinezeiten, Soro, Suff und Sühne, Im Namen des Katers) bekannt. Seine drastischen Schilderungen gesellschaftlicher Missstände stellen ihn in die Tradition der Sozialromane des 19. Jahrhunderts und machen ihn zum subversivsten zeitgenössischen Autor Haitis. Gary Victor wurde mit mehreren Preisen, darunter dem Prix RFO, ausgezeichnet. Er war mehrfach auf der Krimibestenliste (DIE ZEIT, später DLF/F.A.S.) sowie auf der Litprom-Bestenliste Weltempfänger platziert. 2023 musste er aus seinem Haus in Port-au-Prince ausziehen, da der Stadtteil unter die Kontrolle von Banden geraten war.

Gary Victor

Peter Trier, geboren 1970 in München, aufgewachsen in Bonn, studierte dort Germanistik und Romanistik und arbeitete als Sprachlehrer, bevor er zum Übersetzen wechselte.

Er gründete 2006 den Verlag Litradukt, der sich auf Übersetzungen von Literatur aus der frankophonen Karibik spezialisiert hat. Neben Georges Anglade und Gary Victor übersetzte er u. a. Werke von Yanick Lahens, Lyonel Trouillot, Anthony Phelps und Maryse Condé.

Litradukt

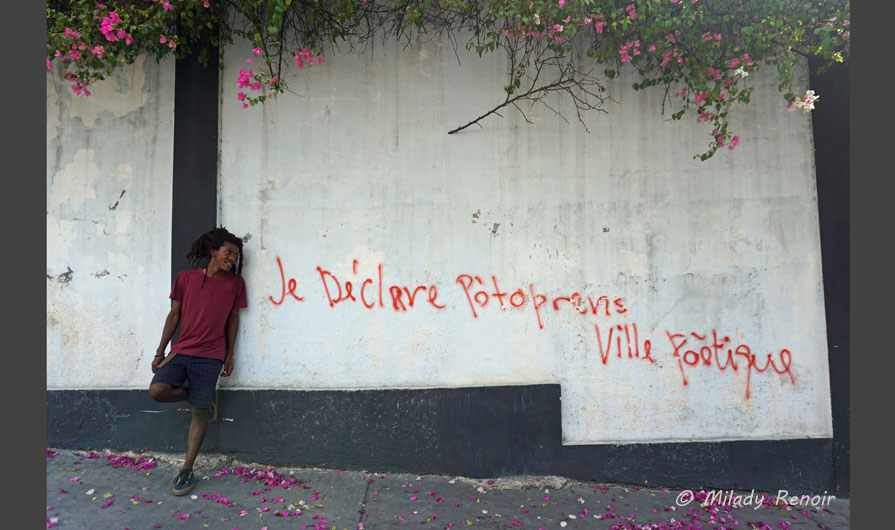

Milady Renoir, geboren 1975 in der Banlieu von Paris, übte eine Vielzahl von Berufen aus. Seit 2000 lebt sie in Brüssel als Dichterin, Leiterin von Schreibwerkstätten, Bloggerin, Journalistin und Performancekünstlerin.

Sie setzt sich insbesondere für die Rechte von Einwanderern ein.

Milady Renoir

Die Rechte am Originaltext liegen beim Autor, die der deutschen Übersetzung beim Verlag. Die Bildrechte am Foto liegen bei Milady Renoir.