‚Ja. … Okay. … Na geh, in Ischgl! … Ja, im selben Raum schon. … Nein, sicher nicht näher als zwei Meter. … Ganz am anderen Ende. … Ich wollt‘ sie noch fragen, wie ihr Urlaub war. … Nein, bin nicht dazu gekommen. … Ja, WLAN haben wir. … Gut. Bis später.‘ Doris beendet das Gespräch, sieht mich an. Sagt ‚wir sind in Quarantäne‘. Der Plural schließt mich freudig ein. Ich nicke stumm, blicke zu Boden, starre blöd auf meine Füße.

Auf meinen Hausschuhen steht ‚@ home‘.

Am Morgen war die Welt noch … nein, in Ordnung war sie nicht. Was anders war: wir durften noch hinaus. Nicht, dass wir das besonders gerne taten.

‚Gar nicht so viel los‘, sage ich und ziehe den Schlüssel aus dem Zündschloss. Dann steigen wir aus dem Polo, holen einen Einkaufswagen und stellen fest, dass der Supermarkt noch nicht geöffnet hat. Wir reihen uns ein in die Warteschlange, die erstaunlich locker ist, die Menschen halten Abstand zueinander. Keiner murrt, niemand drängelt. Die Stimmung ist gedrückt.

Zehn Minuten später, als sich die Türen schließlich öffnen, ist der Parkplatz gut gefüllt.

Fast alle hasten durch die Gänge, den Einkaufswagen vor sich her schiebend, als könnte er Corona bannen. Es ist gespenstisch still. Durchsagen mahnen, einen Abstand von zumindest einem Meter einzuhalten, doch wie soll das gehen in den engen Gängen? Während Doris zur Gemüseabteilung abbiegt, besorge ich zwei Baguettes, sechs Eier und eine Packung Müllsäcke. Küchenrollen bekomme ich keine. Ein Mann, fünfundsiebzig? achtzig?, schlendert mittig durch den Gang, in Eile ist er nicht. Ich wechsle die Reihe. Doris kommt mit Paprika, Gurken und Fenchel zurück, legt alles in den Einkaufswagen und entschwindet Richtung Pasta. Ich schiebe den Wagen zum Kühlregal, vorbei an einer Frau, die genervt ihren Mann sucht und ‚Wo ist er denn jetzt schon wieder?‘ murmelt, worauf wir beide lachen müssen. Ich stelle zwei Halbliterpackungen Milch in den Wagen, dazu Frischkäse und Camembert, und gehe weiter zum Joghurt. Dort holt mich Doris ein und schon sind wir am Weg zur Kassa.

Nach dem Mittagessen packen wir die Vorräte, bringen sie vom Haus in die Wohnung. Dort läutet Doris‘ Telefon.

Wir sind in Quarantäne.

‚Ich muss jetzt arbeiten‘, meint Doris, geht an mir vorbei, verschwindet im Nebenzimmer, wo sie ihren Laptop einschaltet und sich auf einem Block Notizen macht. Die Zeit, sie drängt, das Fieber könnte plötzlich kommen.

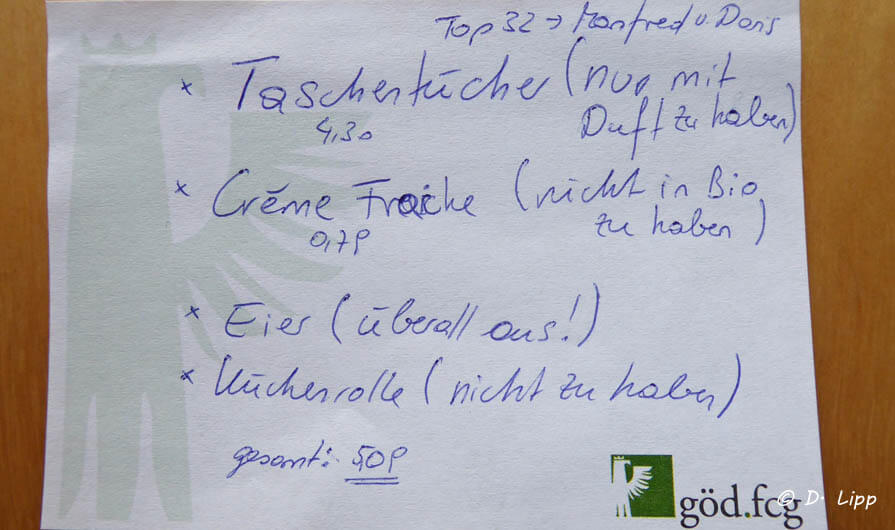

Ich schließe die Wohnzimmertür hinter mir und widme mich der Logistik. Rufe unsere Nachbarn an, die auf einem Aushang im Erdgeschoß anbieten, Einkäufe zu erledigen für jene, die jetzt Hilfe brauchen. Es gibt Menschen, die helfen schnell und fragen wenig. Ich zähle auf, es ist nicht viel. Küchenrollen, Taschentücher, die Crème fraîche, auf die wir am Morgen vergessen haben. Ein paar Eier vielleicht, die kann man immer brauchen. Wir wären dann soweit versorgt. Ich bedanke mich, lege auf, schaue zu Boden. Auf meinen Hausschuhen steht immer noch ‚@ home‘. Ich seufze und drehe das Radio auf.

Sie spielen ‚Take my breath away‘.

Die Wohnungstür bleibt uns verschlossen, doch Langeweile kommt nicht auf. ‚If we only die once I wanna die with you‘, singen One Republic, während ich Doris eine Tasse Zistrosentee auf den Schreibtisch stelle, und ich mag ihnen nicht widersprechen. Dann kehre ich ins Wohnzimmer zurück, mache mir einen Kaffee, setze mich auf die Couch. Und lese ‚Unterwegs sein ist mein Leben‘ von Carmen Rohrbach.

Im Radio läuft ‚Take me to the edge of heaven‘.

Montagmorgen, sieben Uhr sechzehn. Ich setze mich an den Esstisch, der nun mein Büro ist, schließe den Laptop ans Stromnetz an, rücke den Bildschirm zurecht. Vor dem Fenster fliegt ein Schwarm Spatzen vorbei, eine Katze spaziert am Dach des gegenüberliegenden Hauses und ignoriert bemüht die Vögel. Ich schalte den Computer ein und sehe ihm zu, wie er geschäftig hochfährt und ganz wichtig tut. Dann gehe ich zum Radio und bin gespannt, welches Lied wir dieses Mal wohl hören werden.

‚On and on the rain will say how fragile we are‘, singt Sting. Wie recht er doch hat.

Fortsetzung folgt.

Hoffentlich.